【前編】東日本大震災がきっかけに。27歳の青年が岩手県陸前高田市でワイナリーを創業したワケ東日本大震災を経て、海外生活からUターン移住を決意した理由とは?

INDEX

INDEX

RECOMMEND

RECOMMEND- 【福井県坂井市】結婚×移住で育む家族のカタチ

- 【福井県坂井市】自治体主催の婚活イベント(移住促進&マッチングツアー)参加レポ

- 日本全国の地方自治体の首長にお話を伺う「日本全国首長対談」シリーズまとめ

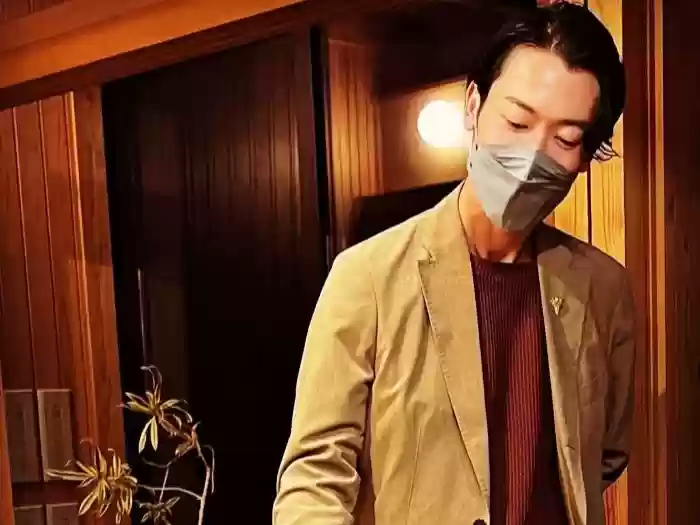

移住を叶えた皆さんに、自身の移住体験について"ありのまま"を伺うインタビューシリーズ。今回は、2021年に岩手県陸前高田市にUターン移住したワイナリー経営者の及川恭平(おいかわ・きょうへい)さんにお話を伺いました。

及川さんは地元・陸前高田市にてワイナリー「Domaine Mikazuki」(ドメーヌミカヅキ)を日本最年少(当時27歳)で立ち上げた実業家。東日本大震災で大きな被害を受けた陸前高田市に根付いた産業を作るため、自らの手で畑からワインを作り続けています。

前編では、海外での就労も経験した及川さんがUターンに至るまでの経緯や、東日本大震災を経て感じた地元・陸前高田市への想いについて伺います。

文/宮本デン

震災から10年、故郷でワインを。27歳の挑戦

――本日はよろしくお願いいたします。まずは、及川さんがUターン移住するまでの経緯を教えてください。

及川恭平さん(及川さん/以下同じ):幼少期から高校卒業まで高田市で過ごしました。高校3年生に進級するタイミングで東日本大震災が発生して、地元の復興に貢献したいと考えるようになったんです。

進学を機に関東へ出て、大学の講義でワインについて学んでいるうちに「ワインって陸前高田市に合うんじゃないか?」と直感し、陸前高田市の文化や地理、気候を調べていくと、ワインがもたらすポテンシャルの高さに気づいて。それから地元でのワイナリー創設を目指すようになりました。

大学を卒業してもすぐに生産者にはならず、まずは「どうすればワインを流通させることができるか?」を肌で感じるために、関東にあるワイン商社に就職。商社で数年経験を積んだ後、本場のワイン産業を目にしたいと思い、フランスのアルザスにあるワイナリーで1年ほど住み込みで働いていました。

その後帰国して陸前高田市に戻り、2021年に「Domaine Mikazuki」を創設したことが、Uターン移住の理由ですね。東日本大震災の2011年から、駆け抜け続けた10年間でした。

――最初から「10年」という期間を設定していたんでしょうか?

及川さん:そうですね。被災直後からその思いはありました。被災したのは高校3年生に上がる春休みに入るか入らないかぐらいの時期だったんです。3日間高校で過ごしたあとにようやく帰ることができたのですが、何もかも流されて無くなってしまった地元を見たときに「自分に何か出来ることはないか」と思うようになりました。

その後、復興のためのボランティアとかに参加していると、震災から10年間は道路整備や建築といった分野の仕事はあるだろうけど、その先の観光や娯楽といった、地域の暮らしを精神的に支えていくための仕事は立ちいかなくなるんじゃないか、という話もたくさん聞こえてきて。

それなら自分もこの先の10年間で力をつけて、そういった分野の仕事をを支えられるようになろう、と決意して行動してきました。

――陸前高田市にUターンで戻ってくることは、被災当時から決めていたのでしょうか。

及川さん:決めていたというよりは「自分がどこにいるべきか?」を考えた結果がUターンだった、という方が近いですね。

もちろん東京とか海外に居たまま、そこから投資して陸前高田市を支える選択肢もありましたが、現実的な問題として、陸前高田市にはワインを作るための基盤やノウハウが少なく、そしてプレイヤーが居ないんです。

そもそもワインを作るのにも、果樹農業の従事者の平均年齢は、地元だと80歳近くになります。

陸前高田市に持続可能なワイン産業を根付かせたい。そこを第一の目標としたときに、自分がどういう立場で、どこで関わるべきかを考えて行動した結果です。

20代で挑むワイナリー経営に立ちはだかる壁......地元出身者の強みを生かす場面も

――ワイナリー創設にあたって、一番苦労したことを教えていただけますか?

及川さん:生々しい話ですが……やはり資金繰りですね。当時は20代で、農業の分野では若造もいいところですし、融資を受けるにしても年齢が障壁になることは多かったんです。

ただ、そんな中でも強みを発揮したのが「地元出身者」というカードでした。身近な人の繋がりを辿っていくと、本当にいろんな立場の人と知り合えるんですよね。中には驚くような地位の方もいましたが、そういう方にも協力をお願いすることができたのは、心強かったです。

自分だけが幸福になれば良いわけじゃないし、ワイン産業を通して地元全体を盛り上げたいので、その分巻き込める人・物・場所はとにかく巻き込んで乗り越えてきたって感じですね。

――持続可能な産業を作るなら、地域の人との繋がりは不可欠ですよね。

及川さん:陸前高田市には、ホタテや牡蠣、林檎といった長年続く産業もありますが、これらの特産物も地球温暖化などの環境の変化でどんどん取れなくなってきているのが現状です。

こういった環境の変化に対抗するのであれば、林檎よりは葡萄の方がある程度は強いし、ワインにすれば保存性も高まります。実は、陸前高田市の葡萄の歴史は明治時代から始まっているので、林檎の歴史と同じくらい長かったりするんですよ。現代では林檎の方が有名ですが、そういった昔ながらの産業を復活させたい気持ちもあります。

そしてワインには食がつきもの! ワイン産業が根付くことで、陸前高田市にある豊富で新鮮な食文化の価値をさらに高めることができます。現状、陸前高田市は岩手県を旅行する人が通過するだけの地域となってしまっているので、せっかくなら滞在して楽しめる場所にしたいなと。その始まりに、うちのワインがあるといいなと考えています。

10年後、そのさらに先の未来。及川さんが描く展望。

――滞在して楽しめる場所にしたいとのことですが、具体的に考えていることはありますか?

及川さん:オーベルジュ(宿泊施設を備えたレストラン)を展開し、ワインを軸にした観光業を広げ、地域の産業を支えたいと考えています。

震災後に陸前高田市にできた「箱根山テラス」というオシャレな宿泊施設があるんですが、広田湾を望める場所にあって景色も施設もとても良いのに、ちょっと郊外にあってアクセスしにくいんですよね。震災後はボランティアの方が多く賑わっていましたが、当時に比べれば利用者も減少しています。

ワイナリーの醸造所を箱根山テラス近くに設立予定なので、これを活かしてワインと食、宿泊を楽しめるツアーを計画中です。陸前高田市の新鮮な食材を生かすために、漁師さんや料理人の方とも連携をとり、どんどん地元の人を巻き込んで、楽しめるプランを創設したいと考えています。

――本当に「何もかも巻き込んでいく」がポイントなんですね。

及川さん:自分だけがワイナリーとして伸ばしていくだけでは、ワイン産業を根付かせることはできませんからね。今は自分が直接ワイナリーを経営していますが、今後は「ワイナリーを創設したい」人たちの受け皿になりたいとも考えています。

自分の展望をすべて叶えるためには個人の力だけでは難しいですし、陸前高田市でワイナリーを作りたい人や企業にはどんどん協力していきたいです! 今まさに直面している問題は畑の管理問題で、震災後に林檎畑は高台移転や高齢化で半分以下に減り、それでも50ヘクタールくらいはまだ残っていますが、それらを自分だけでのは担うのは厳しいのが現実です。

少なくとも今ある果樹畑を難なく管理できるぐらいの規模のワイン産業を作り出すのは、今後10年間の課題だなと感じています。

後編では、及川恭平さんのUターン移住にあたっての心境や、家庭・子育ての両立について伺います。

(後編はこちら!)

岩手県陸前高田市ってどんな街?

岩手県陸前高田市は2011年の東日本大震災で壊滅的な被害を受けました。現在は、復興事業のハード整備がほぼ完了し、賑わいの創出に向けた取組を進めています。2019年秋にオープンした津波伝承館や道の駅は、防災・減災学習を目的とした教育旅行生が訪れています。2023年には、県営キャンプ場の再開も予定されており、さらに多くの方々に陸前高田を訪れていただきたいと期待しています。

ツイート

ツイート

シェア

シェア

はてなブックマーク

はてなブックマーク

コピー

コピー