【栃木県日光市】ふるさと納税返礼品 日光の名水と佐瀬式槽搾りが生む名酒

INDEX

INDEX

RECOMMEND

RECOMMEND- 【福井県坂井市】結婚×移住で育む家族のカタチ

- 【福井県坂井市】自治体主催の婚活イベント(移住促進&マッチングツアー)参加レポ

- 日本全国の地方自治体の首長にお話を伺う「日本全国首長対談」シリーズまとめ

栃木県日光市はこんな町

中禅寺湖と華厳の滝

栃木県北西部に位置し、世界遺産・日光の社寺を有する日光市は、日本を代表する観光地の一つ。壮大な自然が広がる奥日光の中禅寺湖周辺は、明治期より、国際的避暑地として栄えてきました。

また日光市は、日光連山から流れる伏流水が湧き出る関東屈指の名水の地。日光市には、この清らかな名水と冷涼な気候を利用して、野菜や果物を作る農家も多く、その質の高い農作物は高い評価を得ています。

文/越智容子

首都圏からアクセス抜群!温泉・観光・グルメも充実

奥日光

日光市には、世界遺産・日光の社寺をはじめとする多くの史跡や文化財、歴史ある温泉が市内各地域に点在しています。夏でも冷涼な気候と、山・湖・渓谷・滝が織りなす美しい自然景観は、明治期より欧米人要人たちに愛され、国際避暑地としても発展してきました。

日光市では名所観光の他、自然と遊ぶハイキングやアクティビティ、いろは坂や中禅寺湖スカイラインなどの天空ドライブ、冬~春はもちろん夏~秋にも楽しめるいちご狩り、日光の特産品を楽しむグルメやスイーツ、お洒落なカフェスポット巡りなど、楽しみ方はさまざま。市内の観光にはレンタサイクルも便利です。

首都圏からのアクセスも良く、新宿駅から特急(スペーシア)日光で東武日光駅まで2時間弱、東京駅八重洲口から高速バスで2時間55分程度です。

栃木県日光市のふるさと納税返礼品

栃木県日光市のふるさと納税返礼品を紹介します。

日光市のふるさと納税で人気の返礼品は?

いちご

日光市の返礼品では、日光産のいちご、金谷ホテルベーカリーのパン、日光市内のホテルで、オンライン予約時に使える割引クーポン、プレミアムヤシオマスや日光湯波などの特産品などが人気です。

日光連山の伏流水で仕込む日本酒がおすすめ!

原酒 素顔(写真提供:片山酒造)

日光市には、他にもさまざまな種類の返礼品がありますが、中でもお酒の好きな方におすすめしたいのが「片山酒造」の生原酒。日光連山から流れ込む大谷川の伏流水で仕込み、伝統的な「佐瀬式槽搾り」を用いて丁寧に時間をかけて搾ったお酒は、フルーティーで香り豊か。

片山酒造では、日本酒本来の味をお客様に味わってもらうため、流通ルートには乗せず、直販のみ行っています。この記事では、日光の返礼品の中から、市場に流通することがない片山酒造の原酒と、酒ケーキの美味しさに迫ります。

日光連山の清らかな伏流水&寒冷な気候がおいしい酒を作る

清らかな水の流れ

日光市には2000m~2500m級の山々が連なっています。特に日光のシンボルである霊峰・男体山をはじめとする日光連山は、古代から山岳信仰の聖地として信仰を集めてきました。日光市今市地区には、この日光連山からの伏流水を使って仕込む、歴史ある酒造が2軒あります。

今市地区は、日光連山からの伏流水が各所に湧き出す「名水の里」。この一帯は、冬になると「男体おろし」と呼ばれる冷たい風が吹き、厳しい寒さとなります。この冬の厳しい寒さと冷涼な夏の気候、そして清らかな水と空気が、おいしい酒を生み出すのです。

片山酒造7代目社長にインタビュー

片山酒造7代目 片山智之氏

ー片山酒造の歴史を教えていただけますか。

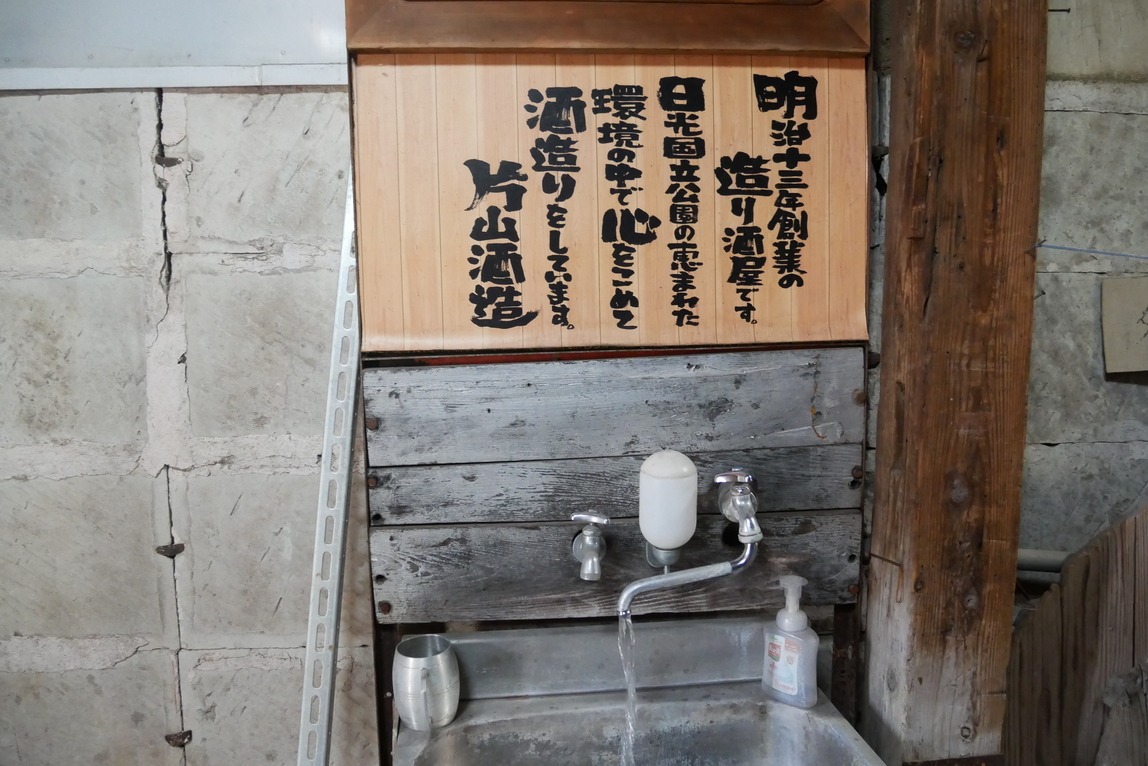

1879年(明治12年)創業の酒造です。創業者である初代社長は片山久太郎。初代は、新潟県柏崎市から栃木県へ、越後杜氏の一員として出稼ぎでやって来ました。腕の良かった久太郎は独立することになり、良質な水を求めて旅立ち、ここ日光市今市で納得のいく水に辿り着き、後に片山酒造を創業しました。

片山酒造外観

杜氏は代々越後杜氏が行ってきましたが、先代の杜氏が亡くなってからは、私(7代目社長は下野杜氏)が行っています。2020年(令和2年)には6代目であった兄が急逝し、私が7代目に就任しました。現在、家族3人で酒造りを行っています。搾りは、創業時からずっと佐瀬式で行っています。

ー佐瀬式槽搾り(させしきふねしぼり)とはどんな搾り方なのですか

佐瀬式槽搾りとは、「もろみ」をひとつひとつ、人の手で袋詰めし、佐瀬式搾り機の槽の中に丹念に積み重ね、上からゆっくりと圧をかける搾り方です。

佐瀬式搾り機

美味しい日本酒を造るには、熟成した「もろみ」をお酒と酒粕に分離させる「搾り」の工程で、なるべく圧力をかけずに搾ることが重要です。佐瀬式で搾ると、一回では少量しか搾り出せないため、この作業を何度も何度も繰り返さねばなりません。そのため時間も手間もかかりますが、高品質の深い味わいの酒が出来上がります。

栃木県内でこの方式で圧搾している酒造メーカーは1割程度しか存在しませんが、私たちは、あえてこの方法を続けます。

ー創業者がこの地に創業する決め手となった良質な水とはどのような水ですか。

霊水「酒の泉」を元水とする名水「千両水」

日光二荒山神社の別宮・滝尾神社の境内には、日光三大霊水のひとつであり、良い酒を生み出すと崇められている「酒の泉」があります。これを元水とする大谷川の伏流水が「千両水」です。「千両水」は地下16mからくみ上げた硬度2度の軟水で、まろやかな味わいと香りの酒を造ります。うちは水道水を引いていないので、使う水全てが「千両水」です。・・・飲んでみますか?

ー水は自由に汲んで飲めるのですか?

はい。名水巡りでポリタンクを持って水を汲みに来る方もおられます。(飲ませていただきましたが、まろやかで雑味のないおいしい水でした。)

ー酒造りは、いつ頃、どのように行うのか、作業の流れを教えてください。

12月から3月が酒造りのシーズンです。材料は水だけでなく米や酵母にも強いこだわりを持っています。お米は兵庫県産特Aランクの「山田錦」、または栃木県が約13年の歳月をかけて開発した酒米「夢ささら」を、酵母は栃木県が開発した特別な酵母を使用しています。

酒造りの工程には、精米、洗米・浸漬、蒸米、麹造り、酒母造り、醪(もろみ)造り、上槽(搾り)があり、搾ったままの酒が「原酒」となります。通常の酒はこの後火入れを行いますが、「原酒」「生酒」は火入れを行いません。

米を蒸す甑

米を蒸す甑

精米は、普通酒では精米歩合70%程度、吟醸酒では60%以下まで表面を磨いていきます。日本酒は精米歩合によって、さまざまな味わいや香りの酒へと変化するからです。

次に洗米と浸漬を行い、甑(こしき)で蒸しあげます。

水に浸す時間は、酒米の種類や硬軟、水分含有率、精米歩合、さらにその日の水の温度や湿度によって異なります。蔵人の長年の経験と勘が必要となる大切な工程の一つです。

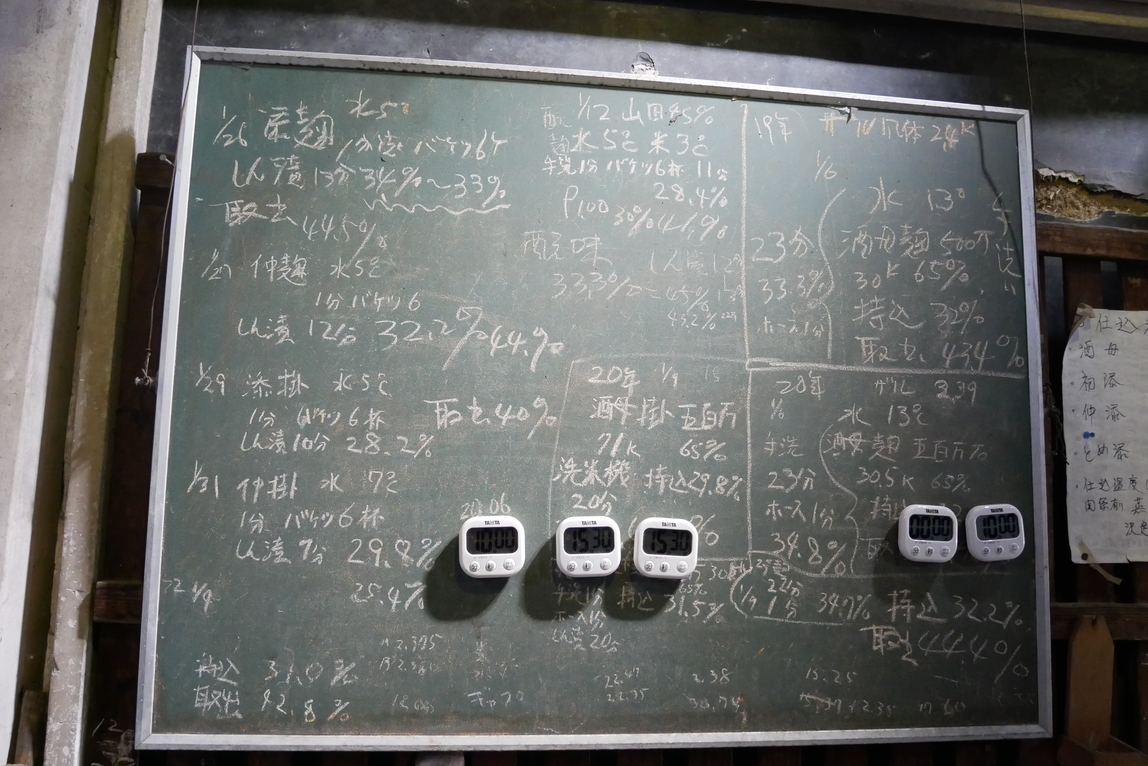

黒板メモとストップウオッチ。

米を水に浸す浸漬は、データをもとに、米に何パーセント水を吸わせるかを決め、ストップウオッチで計りながら行います。

製麹室

麹は製麹室(こうじむろ)で、蒸米に麹菌を振りかけて2日間をかけて作ります。

櫂(かい)入れ作業

この後に酒の素となる「酒母」を作ります。タンクに麹・蒸米・水・酵母を加え、3~4日かけて三段仕込みを行い、醪(もろみ)ができあがります。できたての醪は酒の旨味が凝縮された状態。

醪を入れた袋を槽(ふね)に並べ重ねる

醪は8リットルずつ袋に入れ、3日間かけて丁寧にゆっくりと搾ります。初日は袋の端を折って槽の中に並べ重ねるだけ、自重のみで搾ります。

搾りたての原酒が流れ出る

2日目、3日目には最大で90キロの重みをかけて搾り、この搾りたての無ろ過・無加熱のお酒が、原酒になります。4日目に酒粕を袋から取り出します。

ーふるさと納税で買える商品は?

原酒柏盛

ふるさと納税で買える片山酒造の商品は、「原酒 柏盛 素顔(生原酒・純米吟醸・大吟醸)」「原酒 柏盛 大吟醸ほほえみ」「純米吟醸 日光路」「原酒 柏盛M」「粕取焼酎 粕華」などです。「大吟醸 素顔」は、平成28年酒造年度全国新酒鑑評会にて金賞を、2020年(令和2年)には「原酒 柏盛」が、第92回関東信越国税局酒類鑑評会において優秀賞を受賞しました。

酒ケーキ(写真提供:片山酒造)

お酒が飲めない方やスイーツ好きにおすすめしたいのは、第23回全国菓子博覧会 会長賞受賞の「酒ケーキ」。原酒柏盛をたっぷりと含ませた、とろけるような舌触りと、吟醸酒の華やかな香りを楽しめる酒蔵スイーツです。普通サイズとロングサイズがあります。

ー返礼品を受け取った人から反響などありますか。

はい。ふるさと納税の返礼品をきっかけに、リピートして頂いているお客様もいらっしゃいます。

ーこれを読んでいる読者へ一言お願いします。

小さい酒蔵ではございますが、丁寧に醸しております。

是非一度お試し頂けましたら幸いでございます。

まとめ

酒造りの工程を詳しく聞いて、この手間暇をかける作業を、家族3人で行っているとは驚きました。酒造りの期間中は、睡眠をとる時間もままならないそうです。でも、そうして、良質な原料を使用し、先代からの伝統を受け継ぎ、手作業で丁寧に作り出すお酒は、多くの人々の心を捕えています。蔵元直販でしか買えない片山酒造のお酒ですが、ふるさと納税を使えば、簡単に購入することができます。

また、片山酒造では、社長(杜氏)やスタッフが丁寧に酒造を案内・説明してくれる酒造見学も行っています。また、店頭のみで販売をしている酒粕(特に大吟醸の酒粕)は素晴らしい香りで、お味噌汁や煮物、焼き肉に入れると魔法のように美味しくなります。ふるさと納税の返礼品でお気に召したら、ぜひ、日光旅行の際に「片山酒造」に寄ってみてはいかがでしょう。

ツイート

ツイート

シェア

シェア

はてなブックマーク

はてなブックマーク

コピー

コピー